信陽(yáng)茶與雞公山有著深厚密切的淵源

信陽(yáng)茶興于唐代,“茶圣”陸羽著有《茶經(jīng)》第八章“茶之出”指出:淮南以光州上(原注:生光山縣黃頭港者與陜州同),義陽(yáng)郡舒州次(原注:生義陽(yáng)鐘山縣與襄州同。唐朝時(shí)鐘山縣包括靈山、雞公山、李家寨、廣水、應(yīng)山一帶。當(dāng)時(shí)義陽(yáng)郡領(lǐng)羅山、信陽(yáng)。)

《唐書(shū)?地理志》載:“義陽(yáng)土貢品有茶”,不難看出,在當(dāng)時(shí),信陽(yáng)茶已作為貢品上貢朝廷,不過(guò)此時(shí)的信陽(yáng)茶還屬于團(tuán)茶,呈餅狀,稱(chēng)“大饃茶”。

到了北宋年間,對(duì)品茗頗有建樹(shù)的蘇東坡更是在信陽(yáng)茶山的云霧環(huán)繞之間,由衷感慨:淮南茶,信陽(yáng)第一!

清代《信陽(yáng)縣志》、民國(guó)《重修信陽(yáng)縣志》特別點(diǎn)出:“柳林大茶溝、中茶溝、小茶溝等處尚有唐宋遺株(古時(shí)雞公山大茶溝、中茶溝、小茶溝為柳林所轄)。”

雞公山茶溝,以茶馳名,以茶為地名,載入史冊(cè)。如大茶溝、中茶溝、小茶溝、茶沖口、茶坊、茶坡等,并且印入輿地志和50000:1的地圖。大、中、小茶溝分別為8、5、4公里。茶溝分布在海拔300-500米的山坡上。中茶溝西端稱(chēng)為茶沖口。從李家寨南側(cè)入大茶溝的岔道口稱(chēng)為大茶溝口。

從上述典籍中可以看岀,“貢茶”就出在雞公山茶溝,經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的歲月演化而成為土貢品。

考察紀(jì)實(shí):經(jīng)鑒定證實(shí)雞公山是信陽(yáng)茶的發(fā)祥地

2003年7月21日,雞公山風(fēng)景區(qū)資源調(diào)查組進(jìn)入茶溝調(diào)查。在旗桿石胡灣靠公路西側(cè)山坡,距公路200米,坡度50度,坡向西北,發(fā)現(xiàn)古茶樹(shù),最大一株根圍94厘米,直徑30厘米,樹(shù)高4米,5杈萌生,樹(shù)齡500年以上。經(jīng)林業(yè)專(zhuān)家、高工王道普查對(duì)《中國(guó)植物圖鑒》為柃木茶。附近村叟稱(chēng)之“三棱茶”、“神仙茶”(因能治小病,故稱(chēng))。從此,古茶露芳容。

2009年4月全國(guó)進(jìn)行第三次文物普查,又在雞公山大茶溝大滴水上沿清涼寺發(fā)現(xiàn)一株古茶樹(shù),亦為柃木茶。茶樹(shù)在海拔700米,離地20米。根圍88厘米,直徑28厘米,樹(shù)高5米。

在信陽(yáng)市政府的關(guān)懷下,信陽(yáng)市文物局委托河南省林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督站材科院院長(zhǎng)朱延林和該站檢測(cè)專(zhuān)家錢(qián)世江等人親臨雞公山古茶現(xiàn)場(chǎng)査看原株。鉆取生長(zhǎng)年輪進(jìn)行樹(shù)齡鑒定,對(duì)生長(zhǎng)錐樣品分段、軟化、切片,在電子顯微鏡下測(cè)定樹(shù)齡在400?500年之間。這是在明代時(shí)期被砍伐后的萌生枝,之前又有多少年?這正好吻合了典籍中記載的唐宋遺株。

從上述歷史記載和現(xiàn)代手段檢測(cè),可以認(rèn)定雞公山為唐甚至唐朝以前的古茶區(qū),唐朝土貢品為柃木茶值得信賴(lài)。

2009年8月10日,信陽(yáng)日?qǐng)?bào)把新發(fā)現(xiàn)的古茶稱(chēng)為:“信陽(yáng)首次發(fā)現(xiàn)古茶樹(shù),對(duì)研究我國(guó)茶區(qū)分布,茶葉生產(chǎn)、傳播和信陽(yáng)茶的歷史淵源具有十分重要的科學(xué)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和文化學(xué)術(shù)價(jià)值。是信陽(yáng)茶發(fā)展史上的活化石,為打造信陽(yáng)?中國(guó)茶都文化品牌提供了新的實(shí)物佐證。”爾后,《中國(guó)環(huán)球旅游報(bào)》以“信陽(yáng)毛尖活化石”為副標(biāo)題、“雞公山古茶樹(shù)”為醒目標(biāo)題向世界報(bào)道。

信陽(yáng)毛尖與雞公山的關(guān)系

信陽(yáng)毛尖是義陽(yáng)古茶的升級(jí)換代產(chǎn)品。信陽(yáng)茶,始于東周,盛于唐宋,衰于明清。明末,茶稅重,茶價(jià)低,加之兵災(zāi)匪禍,茶園荒蕪,茶樹(shù)被砍伐殆盡。

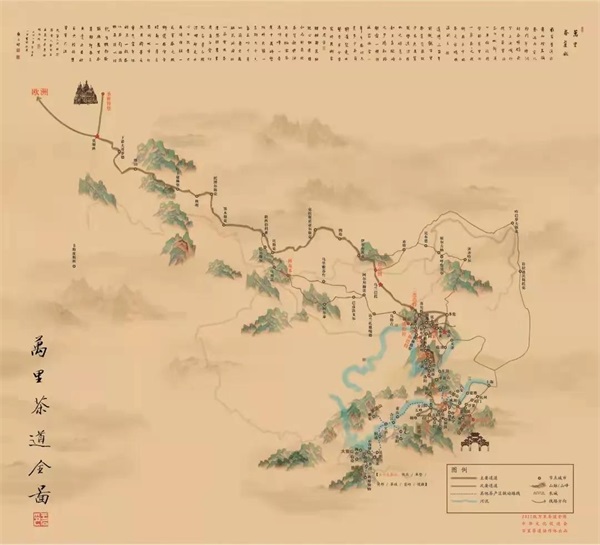

清末,雞公山景區(qū)甘家沖秀才甘以敬,字周原(1865?1915),受康梁變法維新的影響,鼓動(dòng)紳商和知識(shí)分子興辦實(shí)業(yè)。1902年,他從湖北咸寧,安徽六安、麻埠購(gòu)買(mǎi)茶籽,在雷震山北坡開(kāi)荒種茶30畝。1903年成立了元貢茶社。這是信陽(yáng)有史以來(lái)第一個(gè)茶葉生產(chǎn)組織。甘以敬又鼓動(dòng)他的親朋好友、商人和信陽(yáng)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)王子漠(秀才)集資入股,每股5串,操辦茶場(chǎng)。1910年從杭州買(mǎi)來(lái)茶籽在車(chē)云山植茶80畝,1911年在甘家沖,1912年在東雙河,1913年在譚家河,1915年在浉河港,1919年在黃龍寺,如火如荼地大辦茶園。1915年在巴拿馬博覽會(huì)上一舉奪得金獎(jiǎng),擊敗了印度。由于戰(zhàn)亂和軍閥混戰(zhàn),茶葉在世界銷(xiāo)售方面占得份額很低。如今信陽(yáng)已是中國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)茶區(qū),是“萬(wàn)里茶道”的重要節(jié)點(diǎn)城市。

甘以敬創(chuàng)建了信陽(yáng)首個(gè)茶社,推舉王子漠為社長(zhǎng)。他的創(chuàng)業(yè)精神和高風(fēng)亮節(jié)的品德,信陽(yáng)人民永遠(yuǎn)懷念他。信陽(yáng)市人民政府在浉河南岸、彩虹橋南頭西側(cè)的“茶之韻”公園為他樹(shù)立一個(gè)銅像,讓他的精神永駐。碑文如下:

《元貞茶社》是晚清儒生甘以敬,信陽(yáng)李家寨人氏,受康梁影響,為振興實(shí)業(yè),辦茶店,開(kāi)書(shū)肆,拓荒植茶。光緒二十九年于信陽(yáng)震雷創(chuàng)《元貞茶社》,此乃華夏第一茶社也。

茶何時(shí)傳入雞公山區(qū)?

史載:“茶源于云貴高原,西周入豫,東周入淮。西周起于公元前11世紀(jì),止于公元前770年,都城在陜西岐山附近;東周起于公元前770年,止于公元前256年,都城在河南洛邑(洛陽(yáng))。

入淮,指從淮源(距信陽(yáng)不足一百公里)向東延伸至大別山一帶。雞公山茶溝是屬于早期植茶區(qū)域,具體年代失考。但雞公山茶溝至今仍有唐宋遺株來(lái)看,歷史悠久。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的悠悠歲月,逐步形成信陽(yáng)茶的特質(zhì),有人把雞公山唐宋遺株稱(chēng)為信陽(yáng)茶的“活化石”并不過(guò)分。

茶的傳播渠道有二:①自然傳播:鳥(niǎo)、獸、風(fēng)。②人為傳播:道徒、僧人參禪打坐,產(chǎn)生困意,靠茶提神,因此人工傳播多從寺廟植茶開(kāi)始。雞公山景區(qū)的靈山寺、龍泉寺是唐宋遺株的古寺,其植茶歷史比較早。路線(xiàn):①沿云貴高原山脊,經(jīng)川陜山脈向東延伸,即大巴山-秦嶺-伏牛山(桐柏山)-大別山,入皖。②水路,從云貴高原,沿金沙江(長(zhǎng)江上游)-進(jìn)入沿長(zhǎng)江地區(qū),一直傳播到蘇、浙、閩。因秦嶺高峻,加之氣候不適,不宜生長(zhǎng)。從秦嶺折南,順漢水至襄樊和義陽(yáng)。由于天時(shí)地利,義陽(yáng)發(fā)展為古今名茶區(qū)。這個(gè)插曲以雞公山茶溝為起始點(diǎn)。

從以上所講事實(shí)可以得出結(jié)論:信陽(yáng)茶與雞公山有著深厚密切的淵源。古代義陽(yáng)土貢品源于雞公山。古茶樹(shù)為信陽(yáng)毛尖活化石。雞公山是信陽(yáng)茶的發(fā)祥地,約有2700年的歷史。

-END-

文章來(lái)源|《雞公山史海拾珠》作者:姜傳高

編輯|孫嘯林

審核|劉捷 姬晨琛